【中銀カプセルタワービル】黒川紀章のメタボリズムを表した作品。

概要

さて、本日紹介する建築は中銀カプセルタワービルです。設計は、黒川紀章で、彼の思想を一番示した作品として有名です。

ここで少しだけ自己紹介をさせてください。「一日一建築」と称して毎日自分の好きな建築について発信しています著者のちぇりーです!

このサイトの特徴として、建築学生が建築計画という観点から評価するというところで、ボリュームは少し多めですが、その分、建築についてより深く学べると思うのでぜひ見てみて下さい!

見どころ

カプセルを集めた建築であるところです。

これは、実は彼が今まで作ってきた建築の集大成となっていて、交換可能なカプセルを使用することで、早い社会の流れとそれに沿って移動する人々の流れについていけるような「動く」建築を作りました。つまり、英語でメタボライズ(新陳代謝)する建築を作ったのです。

ほかにも彼は、Expo70 Takara beautilionや、Expo70 Capsule houseでその思想を形にした建築を作ってきました。

建築としての評価は?

建築家

今回の設計は、黒川紀章です。

彼は、メタボリズムを提唱し、それを建築で表したとして有名です。彼は同時に活動家でもあり、国内外で活躍していたため、国外の作品もあります。

私のブログでも紹介していますので是非見てみてください!

施工に関しては、建築やインテリアの会社は、内装の重さについて考えないため、製造は大丸装工という飛行機や船などの内装をやっている会社にお願いしたそうです。確かにカプセルでは、少しでも軽くしたい。だからあえて建築ではない会社に頼んだ、ということは面白いですね。

そういった経緯もあり、構造設計は、松井源吾先生がやっているそうです。

彼のおかげで構造体が当初の半分になったそうです。彼は構造設計ではとても有名な方で、主に菊竹清訓、坂茂

コンセプト

流動的な人の流れに対応することのできる「動く」建築です。

機能について

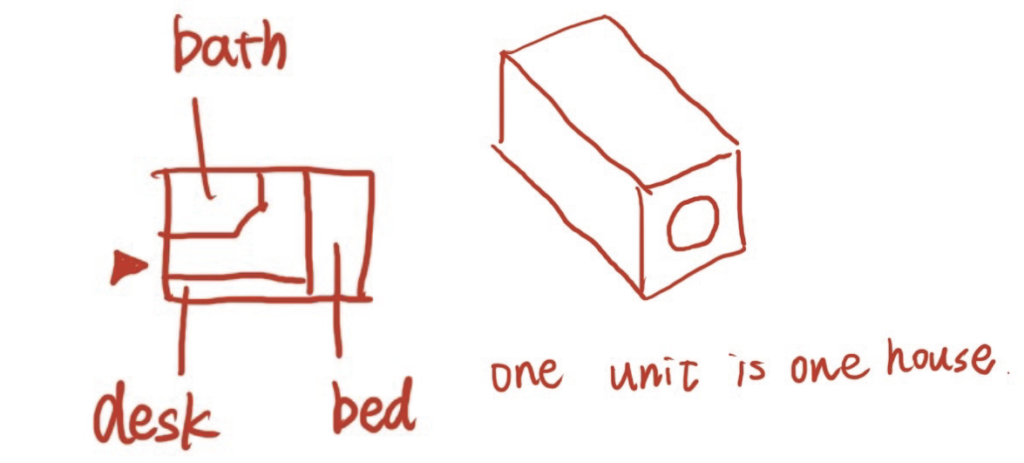

一つのカプセルに一つの家の機能がすべて入っています。

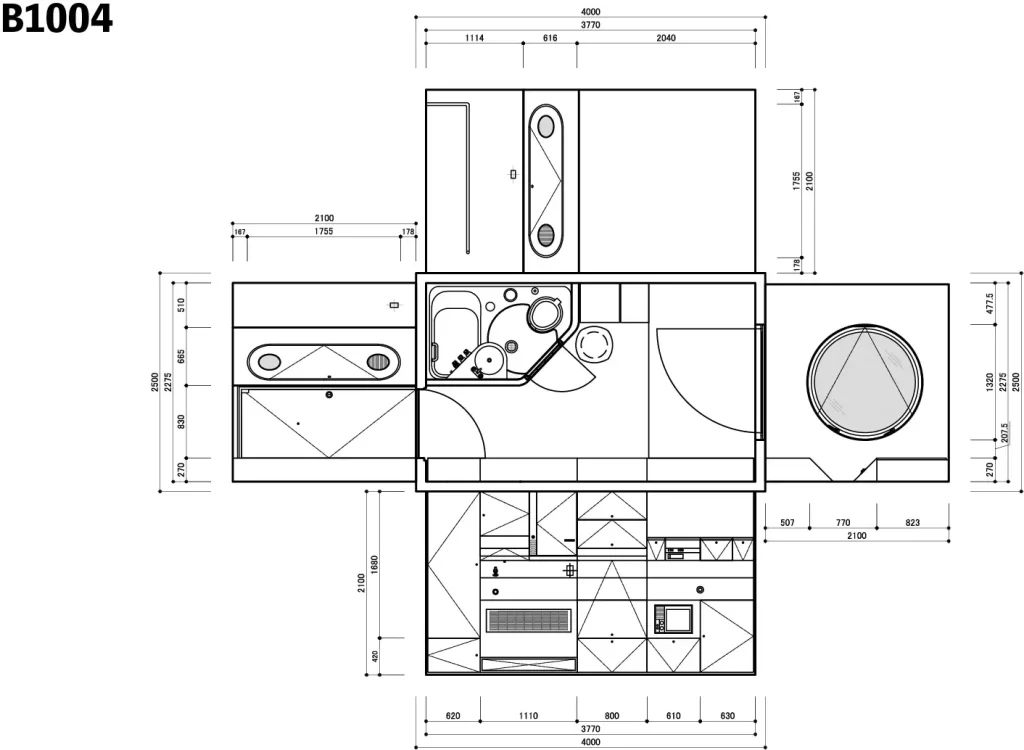

そのカプセルが140個あつまり、13階、そして11階の建物を構成しています。このカプセルの大きさは、幅2.5m、奥行き4mだったそうです。

内観

このようにワークスペースまで備え付けられています。

この建築を通していつでもどこでも、暮らし、働ける生き方を提唱しました。これは、現代にも通ずる考え方ですね。このように現代の流動的な人の流れの予想と同様に、建築も「動く」ことを想定した作品にもなっています。

このように、彼は政治活動家として考えたことがとても建築に生かされていて、そのためこれがカプセルホテルの始まりとなっています。

図面より見る計画

カプセルは、約6畳で、バスルームを抜くと4畳半という大きさで、いわゆるワンルームでした。

その中に、備え付けのベッド、エアコン、冷蔵庫、クローゼット、テレビ、リール式のオーディオなど生活に必要なもののほとんどが備え付けされていました。

ディテール

古本麻由未 - 住まいの写真はこちら - Houzz

このように、狭小なカプセルの中にも心地よい大きな窓を設けるなど、やはり内部についても熟考されていることがよくわかります。

このようにディテールまでこだわることが後世に建築が残る秘訣なのかもしれませんね。

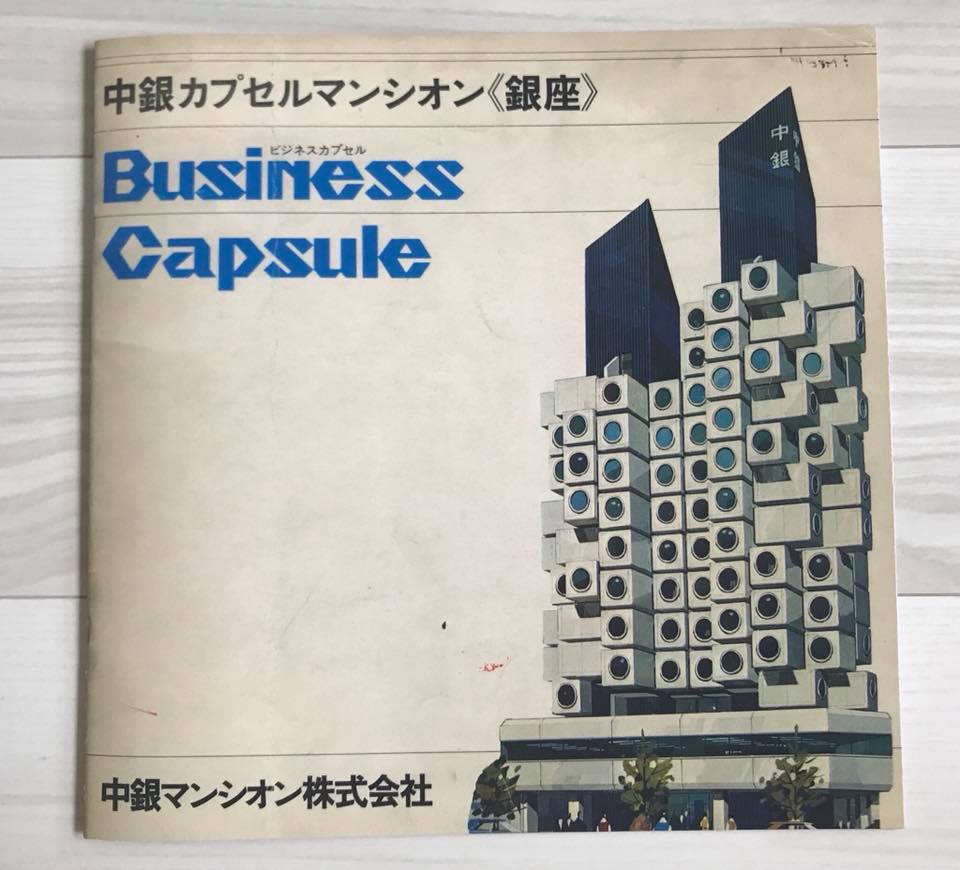

小咄

これが当時のパンフレットで、車のパンフレットのデザインを参考につくられています。ここからわかることは、建築がプロダクトデザインへと近づくことを黒川紀章が予測していたということだと思います。

最後に

まとめ

この建築は、現在解体されてしまいました。最後まで、カプセルは交換されなかったのにも関わらず、今も彼の思想は生きています。

それは、カプセルホテルの存在です。

彼が1979年に竣工したカプセル・イン大阪において、カプセルホテルの原型を彼が作りました。

また、中銀カプセルタワービルにおいて彼が創ったカプセルの一部は、埼玉県立近代美術館含めた国内外の美術館や博物館で展示され、メタボリズムの歴史を伝えるため使われるそうです。ほかにも、これから宿泊利用や、ショールームなどの利用も含め検討が進められているようです!

これには驚きました。作られたのは50年前だけど、内装さえ変えれば今にも使えるものとなっている。これはメタボリズムの考えそのものですね。

最近では、フランチェスカ・プリニ、セレーネ・リニ、ニコーレ・ヴェットーレの3人がミラノ工科大学修士課程の2020年の卒業設計で、再び東北地方にてカプセルを異なる形で再利用する計画を研究した

引用:カプセル建築プロジェクト| 中銀その後 移設の提案 (capsule-architecture.com)

ちなみに、上で紹介しているサイトは、長年黒川紀章氏の右腕として働いてきた鈴木敏彦さんが立ち上げた「カプセル建築プロジェクト」というサイトですので、ぜひ見てみて下さい!

つまり、彼と彼の創った建築は亡くなっても、思想は生きている。

これこそが建築の巨匠と呼ばれる人が成しえたことだと思います。

このブログについて

このブログでは、「一日一建築」と称し、毎日いろいろな建築家の方の建築を紹介しています。よかったらご一読ください。↓

Pioneer Of Attractive Archi – より深く名建築について知ることができるサイト。 (attractive-archi.tech)

昨日紹介した建築家はコチラ!

この建築を設計した建築家についてのブログもありますので、ぜひご覧ください。

参考書籍

黒川紀章氏の、カプセル建築というメタボリズム思想により作られた建築を学ぶ上で、おすすめの書籍です。

この書籍では、カプセル建築の写真や図面を主に掲載していて、図で理解できたのが良かったと思います。カプセル建築やメタボリズムを学ぶ初心者も中級者にもぴったりだと思います。

黒川紀章氏は亡くなってしまいましたが、息子さんやこのカプセルの使用経験がある方の対談も載っています。中銀カプセルタワーは解体されてしまいましたが、その記憶は確かにこの本に収められています。ぜひ手に取ってみて下さい!

参照サイト等

・https://capsule-architecture.com/1972nakagin.html

・https://www.atelier-opa.com/cap.html

・https://r100tokyo.com/curiosity/tokyo-architecture/220201/

・https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000020714.html

・カプセル建築プロジェクト| 中銀その後 移設の提案 (capsule-architecture.com)

“【中銀カプセルタワービル】黒川紀章のメタボリズムを表した作品。” に対して2件のコメントがあります。