【妹島和代】どん底を体験したSANAAの一人。

概要

こんばんは!「一日一建築」と称して毎日自分の好きな建築家について発信しています著者のちぇりーです!

このサイトの特徴として、建築学生が建築計画という観点から評価するというところで、ボリュームは少し多いですが、その分、建築についてより深く学べると思うのでぜひ見てみて下さい!

さて、今日は、妹島和代氏についてです。

彼女は、かの有名なSANAAという事務所を西沢立衛氏とともにやっています。SANAAとしての代表作には、金沢21世紀美術館などがありますね。

私はお恥ずかしながら、このSANAA自体については知っていても、お二人のそれぞれについてまだ勉強不足でした。そのため、今日は妹島さんについて勉強してきましたので、紹介します!

建築家(構造設計)

どんな人?

彼女の出身は茨城県で、その後、日本女子大学大学院を卒業しています。

その後は伊東豊雄建築事務所で勤務し、1987年に妹島和代建築事務所として独立されました。

1995年に西沢立衛氏とともにSANAAを立ち上げ、今に至ります。

彼女の受賞は数えきれないほどで、2010年には、建築界のノーベル賞ともいわれるプリツカー賞を受賞しています。

建築思想とその変化

まず、独立時代、SANAA時代とともに、彼女の根幹にある考え方があります。

内部と外部、建築と人とをつなげる

ということです。これを一番大事にしてきたそうです。

次に、彼女の建築思想についての変化を追っていきたいと思います。

彼女の最初の作品は、マッシブで、独特な世界観を描いていました。

しかし、最近、建築に対する思想が変化したのだ、と言います。

近年の建築には、「おおらかさ」というキーワードがある、といいます。

なぜかといいますと、先程述べたように、内部と外部をつなげるということはつまり、環境と建築をつなげる、建築を一種の風景としてとらえられることを目指していると言えます。

これを形にして体現しているのが、ルーヴル・ランスです。

その他にも変化した点があり、それは、多目的空間についての見解です。

初期は、一つの空間を、個々が望むより多くの目的で使ってほしい、と考えておられましたが、(PLATFORM I)近年は、そのような考えではないそうです。

ああも使える、こうも使えるというのは、結局あること、あるいはある物のためのベストの状態というのではない、ということだと思うんです。

ー中略ー

むしろ、使いたくなる、使うことによってどんどんデヴェロップできるというフレキシビリティ──例えば、戸を開けたらパッと日が差し込むというような面白さによって、みんな建築を楽しく使っていくんだと思うんですよね。

引用:バラバラに、でも柔らかく。一緒にいるための建築をつくる。──妹島和世|WIRED.jp

建築形態

思想が反映された具体的な建築形態として、彼女はガラスを多用します。

その理由として、内部から見たときに、外部と、それを見る内部の自分を同時に見ることができるからなのではないか、との解釈もありました。

建築というものは必ず、ある環境と条件のもとに設計される。新たにつくられたものがその環境に適応し、利用する人々をアクティヴにさせるということは、実は建築に根本的に課せられた難題でもある。

引用:バラバラに、でも柔らかく。一緒にいるための建築をつくる。──妹島和世|WIRED.jp

この文章にもありますが、本当に使ってもらえるか、というところこそが、設計しているだけでは全くわからない、一番難しいところです。

とても良い建築だ、と言われていても、実際に行ったら使われていなかったり、特に屋外空間は全く使われていない、ということが普通に起こっています。

それをなくすことができたら、本当の意味で設計がうまいのだといえるのかなと、考えさせられました。

代表作

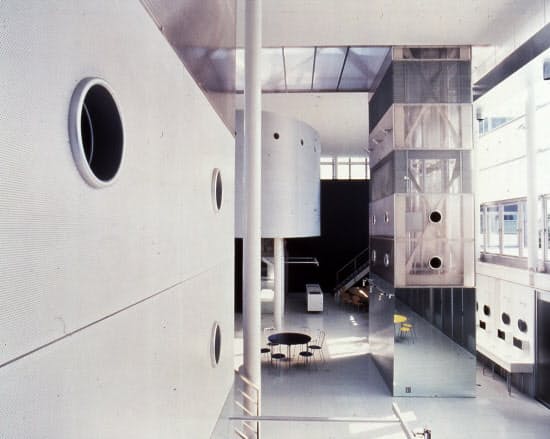

・PLATFORM I

彼女の本当の最初の作品です。現存していません。

・再春館製薬女子寮

彼女のデビュー作です。

寮であり、住宅であり、研修棟である建築なのですが、大きな空間に、みんなで使うリビングが設けられてい。しかし、洗面台は5つあるという、それぞれが望む動線で使ってほしい、という明快なコンセプトがそのまま形になったシンプルな構図といえます。

・鶴岡市文化会館

・ルーヴル・ランス

・すみだ北斎美術館

どう意匠設計に生かすか

※これは個人なりの感想・見解です。

周辺環境をよく見る、ということですね。周りとの調和によって、人が集まるのだと、痛く感じました。

私の好きな建築家の三分一氏にも共通していることで、当然かつ一番重要なことだと思いました。

今回の設計も今一度敷地と向き合いなおそうと考えました。

環境を、一つのプロジェクトにおいて一年以上敷地調査にかける三分一氏の建築でおすすめの直島ホールを紹介しました。ぜひご覧ください。

また、彼女は一つの建築について100個ほどの模型を作ることもあるそうです。

それを見習い、模型をより作るようにしようと考えました。

建築思想については、単純明快な構図を描き、それをそのままコンセプトが見えるかのように形にしてしまうところを見習いたいと考えました!

最後に、彼女がどん底を体験したとタイトルにあるのは本当で、再春館の建築のお仕事がなかったら事務所は閉じてしまっていたかもしれません。このように、じぶんにとってのチャンスを絶対に逃してはいけないとますます思いました!

最後に

このブログでは、「一日一建築」と称し、毎日、主に隈研吾氏の建築を紹介していましたが、ほかの方の建築も紹介しています。よかったらご一読ください。↓

Pioneer Of Attractive Archi – より深く名建築について知ることができるサイト。 (attractive-archi.tech)

昨日紹介した建築家はコチラ!東京電機大学の教授をされていて、パラメトリックデザインの最先端の研究をなさっています。

いつも参考にしている書籍の紹介が最後にあります。さらに建築を学びたい、という方は、もしよかったら見ていってください!

参照サイト等

・妹島和世 - Wikipedia

・建築家の妹島和世の建築作品6選。話題のシーバーズカフェやすみだ北斎美術館など | デザインマガジン (webdesignmagazine.net)

・既成概念を軽やかに超える 建築家・妹島和世 (4/4) - T JAPAN:The New York Times Style Magazine 公式サイト

・Sejima Kazuyo 妹島和世 | Flickr

・妹島和世幼少期と教育etキャリア (wikijp.org)

・バラバラに、でも柔らかく。一緒にいるための建築をつくる。──妹島和世|WIRED.jp

・再春館製薬女子寮 建築界デビュー作「偶然から白い空間始まる」 写真で見る妹島和…|NIKKEI STYLE

・妹島 和世 - 自作について「再春館製薬女子寮」:東西アスファルト事業協同組合 (tozai-as.or.jp)

・妹島 和世 - 自作について「それぞれの人が好きなようにルートを組み立てられる空間」:東西アスファルト事業協同組合 (tozai-as.or.jp)

・建築で人と人を結ぶ(3) 建築家・妹島和世さん 人間発見|NIKKEI STYLE

参考にしている書籍の紹介

今回の参考書籍は、10+1 No.48 特集 アルゴリズム的思想と建築 INAX出版です。

また、以前紹介していたアルゴリズミック・デザインという書籍は、たくさんの建築の、どうやってできたかの部分が載っている本で、伊東豊雄氏の建築なども載っています。おすすめなのでぜひこの書籍をどうぞ読んでみて下さい。ここまで、本当にどのようなプログラムで作られてこの建築ができたか、という具体的な過程の部分を書いている書籍はなかなかないと思います。少し難しくはなりますが、ぜひお手に取ってみて下さい!

商品リンクはこちら↓

https://amzn.to/3vvbthC

アルゴリズムによって設計された建築ではないですが、私がいつも参考にさせていただいている書籍は、「隈研吾建築図鑑」という名前で、著者の方は宮沢洋さんです。日経の出している本なので内容は安心かつ、すべてイラストで構成されているため、とても読みやすいです。

狭く深くというより、隈研吾さんの事務所の設計した建築について広く浅く学ぶことができます。初学者の方から、隈研吾さんの建築をいくつかしか知らないという方に本当におすすめなので、ぜひご一読ください。隈研吾建築図鑑です。

商品リンクはコチラ↓

https://amzn.to/3p04kBJ

今日のプチコラム

今回の参考書籍の隈研吾建築図鑑以外にもとても役に立った書籍がありますので紹介します。

もしよければご一読ください。「場所原論」 著:隈研吾

商品リンクはコチラ↓

https://amzn.to/3I2CfRV

皆さん、明日も頑張りましょう!

“【妹島和代】どん底を体験したSANAAの一人。” に対して1件のコメントがあります。