【直島ホール】三分一博志氏の手がけた直島一番の建築。

概要

こんばんは!「一日一建築」と称して毎日自分の好きな建築について発信しています著者のちぇりーです!

このサイトの特徴として、建築学生が建築という観点から評価するというところで、ボリュームは少し多めですが、その分、建築についてより深く学べると思うのでぜひ見てみて下さい!サイトの概要についても最後にちょっぴり紹介させていただいていますので、ぜひご覧になってください。

さて、今日の建築は、「直島ホール」です。直島一、とタイトルにあるのは、私が建築で有名な直島で建築巡りをした際に一番だと思ったからです。恥ずかしながら、この建築は行ってみるまで知らなかったのですが、本当に今まで見た建築の中で一番力があると思った建築でした。また、直島にはほかにもたくさんの有名建築家さんの建築があります。SANAAの船着き場や、そこにある草間彌生さんのカボチャ、すぐ近くに藤本壮介さんのパビリオン、一番有名なのが、安藤忠雄さんの「地中美術館」です。今後紹介するものもあります!

話は逸れましたが、この建築についての紹介を続けます。石井和紘氏の設計で有名な直島町役場のすぐ南にあります。この建築の特徴は、自然の力で空調を促すところです。そこには、直島に伝わる昔からの知恵が生きているのです。

行ってみるには?

見どころ

巨大なアート作品のようなこの外観です。しかし、これは写真でよく見える、ということが本領発揮出はないのです。

本当に是非訪れてみて感じてほしいのですが、実際に見てみると、本当に圧倒されます。

なにかこの地に這うような形で、かつそれが何かしらの形という意思を持ってごうごうと、こちらにやってくる、恐ろしい怪物のような、そんな気がしました。

しかし、はっと我に返るとやはり地に接続されていて、なんとも主張を抑えた建築です。

つまり、大地との接続が一番に考えている中で最も恐ろしいような、そんな建築でした。

所在地

香川県に属する、瀬戸内海にある島、直島に位置しています。

この島ではアートが盛んですので、他にも上の写真のような、草間彌生さんの作品など、見どころがたくさんあります。

ぜひ足を運んでみて下さい!

アクセス

ご利用案内(営業時間、一般開放しているか、利用料金等)については、コロナ下において変更の可能性もありますので、ご自身でHPのほうをご覧ください。

もっと詳しく(独自の観点からの評価 )

建築家(構造設計)

三分一博志氏です。彼は瀬戸内を拠点とする建築家で、「犬島精錬所美術館」で日本建築大賞、日本建築学会作品賞を受賞しています。

三分一氏を語る上で欠かせないのが『エナジースケープ』という概念です. 簡単に述べると、その場所にある地形や気候を細かく分析し、太陽熱や風力、水などの自然エネルギーを循環させる建築・仕組みを作り出すという設計のあり方のことです.

引用:直島ホール - ARCHI'RECORDS(アーキレコーズ)- 建築紹介・建築探訪録 (archirecords.com)

コンセプト

三分一さんは、The naoshima planをコンセプトにしています。南北を通る風邪を使って4つほどの建築を直島には建てています。

私は、土地との接続、をまさに感じました。

土地とつなげる形にするだけでなく、この土地性を活かした空調なども考えられた意匠、これらすべてがこの建築に力と説得力を持たせているのだなと思いました。

デザインのプロセス

三分一氏は、二年半近くリサーチし、その結果見つかったある法則にしたがって設計しました。それが、本村の家の間取りと配置にある法則で、南北に縁側や庭があるということです。南北には、谷と港があり、まさにこのラインが風の通り道なのです。

それを最大限に生かした形としました。

また、今回求められたのはそれだけではありませんでした。直島の人たちは、とても建築に対する意識が高いという性質があります。それがこの島を良くしているのはもちろんですが、その分厳しい目をお持ちの方もいる、と三分一さんは考え、綿密なリサーチをすることから始めました。

設計に当たっては、地域の風を実測したり、地形や歴史的な家並みと風との関係を分析したり、長期間、綿密な調査を行った。

引用:気流をつくらず冷気取り込む(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

そこで、なんと、「気流を発生させずに冷気を取り込む」よう要求があったのです。

なぜなら、ここではバトミントンが行われるらしく、犬島精練美術館のように、風を発生されては困る、との声があったからだそうです。そこで、最初の案まで一年間かかってリサーチをし、案を練りました。

機能的提案

町民のための多目的施設です。

舞台があり、女性だけで人形を遣う直島独自の「直島女文楽」の公演やスポーツ・レクリエーションに使われているようです。

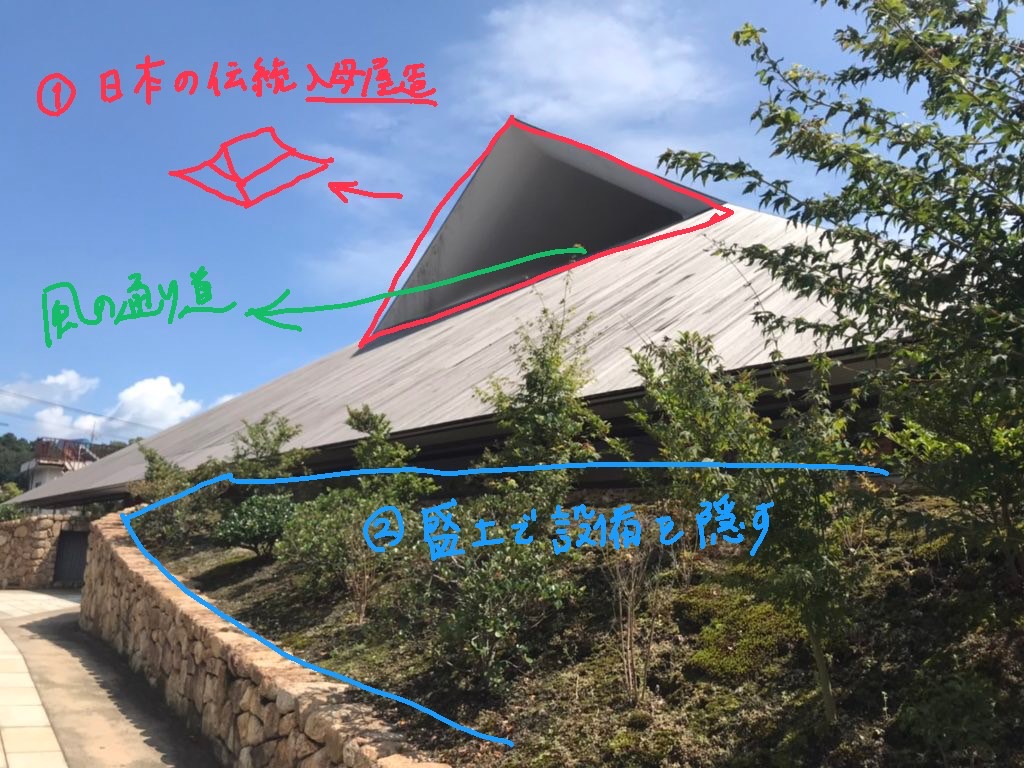

外観

この建築の大きな特徴であるこの天井にあいたスリットは、南から北に風が抜けるこの土地性を活かして自然に換気するシステムの一部となっています。

内観

この天井は日本最大か、とも思われる、漆喰塗りによるものです。白い漆喰が塗られた曲面ですので、距離感がよくわかりません。

自分が行った時は内部を見せてもらうことができませんでした、、、悲しかったです。。。

この建築の構成材料

総ヒノキ葺きの屋根としてはおそらく世界でも最大級ともいわれています。

計画のはなし

平面・配置プラン

これは、直島ホールの夜景です。

近くの集会所棟もとても美しかったです。

大屋根に覆われ入れ子状になっているということが分かりますね。

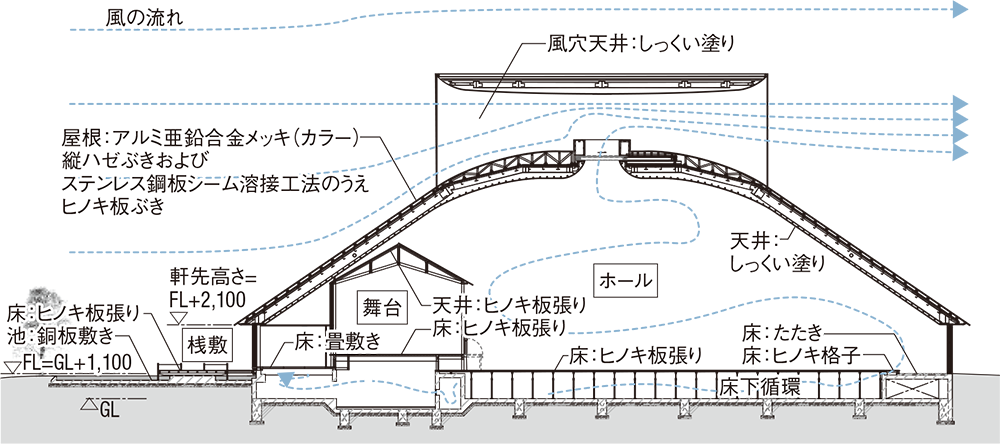

断面プラン

この建築は、盛り土をしたため、その中に埋まっています。

床下にも空気の通り道があり、床に開けられたスリットからかすかな風が入ってくるそうです。

建物が半分地下に埋まっていて、そこからの風によって夏も涼しいという効果を期待したものです。

そこで出てきたのがこの案で、上の写真は、南北断面図なのですが、床下から空気を取り込み、天井から空気を出して循環させることにしました。

構造プラン

ホール:鉄骨造一部RC造

集会所:鉄骨造一部木、RC造

となっています。

動線プラン

これがホールの入り口です。

ルーバーが中への期待感を増します。

まとめ

先ほどの図面からもわかるように、

①「日本古来の形となっている入母屋造の屋根は、空気を循環させるために必要な形」だったのですね!

外観より、空気循環のための床下の空調設備を、

②「盛土によって隠し、さらにその盛土のおかげで中の空気が冷えすぎたり暑くなりすぎるのを防いでいる」のです!

さらに、内観より、

③「盛土によって小さくなった窓から入る光が、より反射して中が明るくなるよう白い漆喰を塗ってある天井となっています。この操作によって、風が通り抜けやすくなり、プロジェクターで天井に映像を映して子供たちが楽しむ場所としても使われることがあると言います。」

まさに、この一つの操作で、いくつもの条件が達成されていますね。

最後に

このブログでは、「一日一建築」と称し、毎日、主に隈研吾氏の建築を紹介していました。よかったらご一読ください。↓

Pioneer Of Attractive Archi – より深く名建築について知ることができるサイト。 (attractive-archi.tech)

昨日紹介した建築はコチラ!隈さんの建築を順に紹介していったのですが、その最後の建築でした!ぜひご覧ください。

この建築の時まで、参考にしていた書籍の紹介が最後にあります。もしよかったら見ていってください!

参照サイト等

・直島の知恵から作った、風が抜ける〈直島ホール〉 | カーサ ブルータス Casa BRUTUS

・直島ホール - ARCHI'RECORDS(アーキレコーズ)- 建築紹介・建築探訪録 (archirecords.com)

・直島ホール(直島町民会館)|直島町 (naoshima.lg.jp)

・ホール南北断面図(資料:三分一博志建築設計事務所) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

参考にしている書籍の紹介

私がいつも参考にさせていただいている書籍は、「隈研吾建築図鑑」という名前で、著者の方は宮沢洋さんです。日経の出している本なので内容は安心かつ、すべてイラストで構成されているため、とても読みやすいです。

狭く深くというより、隈研吾さんの事務所の設計した建築について広く浅く学ぶことができます。初学者の方から、隈研吾さんの建築をいくつかしか知らないという方に本当におすすめなので、ぜひご一読ください。

商品リンクはコチラ↓

https://amzn.to/3p04kBJ

今日のプチコラム

今回の参考書籍の隈研吾建築図鑑以外にもとても役に立った書籍がありますので紹介します。

もしよければご一読ください。

商品リンクはコチラ↓

https://amzn.to/3I2CfRV

皆さん、明日も頑張りましょう!

公式サイトも併せてチェック!

直島町の公式サイトはコチラ↓

直島ホール(直島町民会館)|直島町 (naoshima.lg.jp)

施設概要

| 所在地 | 香川県香川郡直島町696-1 |

|---|---|

| 敷地面積 | 3,096.06平方メートル |

| 建築面積 | ホール:933.77平方メートル 集会所:336.05平方メートル |

| 延床面積 | ホール:979.69平方メートル 集会所:293.17平方メートル |

| 構造・規模 | ホール:鉄骨造一部RC造 集会所:鉄骨造一部木、RC造 |

| 工期 | 平成26年10月から平成27年11月 |

| 設計管理 | 三分一博志建築設計事務所 |

| 施工 | 鹿島建設株式会社 |

| 建設費 | 8億6千4百万円 |

“【直島ホール】三分一博志氏の手がけた直島一番の建築。” に対して3件のコメントがあります。